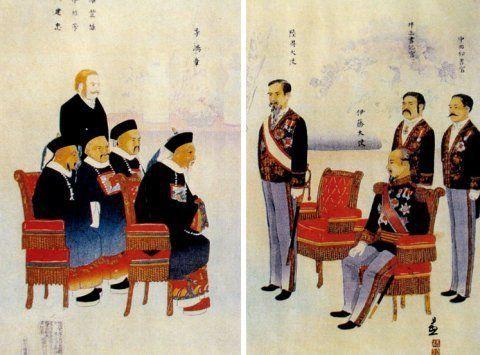

李鸿章与马关条约,反映了时代背景下的无奈与历史重负。作为清朝重臣,李鸿章在甲午战争中战败,被迫签订《马关条约》,使中国失去大片领土和巨额赔款,加剧了国家半殖民地化的程度。这一事件体现了弱国在列强纷争时代的无奈处境,也反映了历史人物在历史进程中的重责与困境。

在历史的长河中,总有那么一些时刻,犹如星夜里的烁烁繁星,令人铭记,而清朝末年的中日甲午战争及其后的《马关条约》签订,无疑是其中的重要节点,作为清朝重臣的李鸿章,应该知道签订这一条约对他个人及国家意味着何种分量,他为何没有拒绝呢?这其中涵盖的复杂因素,值得我们深入探究。

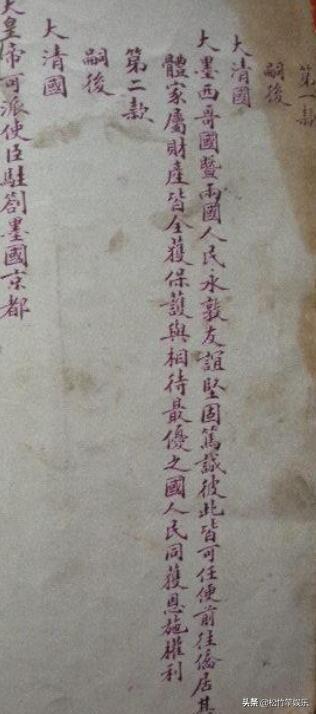

我们必须明白,李鸿章生活在一个变革的时代,那是一个内忧外患交织,政治、经济、社会多重压力并存的年代,清朝国势日渐衰微,面临着前所未有的挑战,在这样的背景下,作为一位政治家,李鸿章必须对国家的整体利益进行考量,签订《马关条约》的决定,虽然痛苦,但在某种程度上,可能是他认为在当时的复杂局势下,能够尽可能减少国家损失的选择。

李鸿章的个人立场和决策背后的政治力量也不容忽视,作为一位深受儒家思想影响的政治家,李鸿章有着强烈的忠诚心和对国家的责任感,他知道签订《马关条约》将带来何种后果,但在当时的政治环境下,他可能无法公开反对或拒绝这一决策,背后可能存在着各种政治势力的博弈和较量,以及复杂的利益纠葛,在这样的背景下,个人的选择和决策往往受到多方面的制约。

我们必须认识到历史的偶然性和必然性问题,历史是由无数的偶然事件和必然规律交织而成的,甲午战争和《马关条约》的签订,也是在这一规律下的产物,李鸿章可能意识到签订这一条约的严重性,但他可能也看到了国家面临的危机和挑战的严重性,他可能认为,通过签订条约,至少可以在某种程度上暂时缓和矛盾,避免更大的冲突和损失,这种权衡利弊的决策过程,也是历史发展的常态。

李鸿章的个人心态和认知也影响了他的决策,作为一个历经风雨的政治家,他可能深知自己的责任和使命,他知道签订《马关条约》将受到后世的批评和指责,但他可能也认为这是为了国家的长远利益而做出的艰难选择,他希望通过这一决策,为国家争取更多的发展空间和时间,这种心态和认知,虽然有其局限性,但也反映了他的责任感和使命感。

李鸿章知道签订《马关条约》对他个人及国家意味着极大的责任和压力,但他之所以没有拒绝,可能是基于对国家整体利益的考量、个人立场和决策背后的政治力量、历史的偶然性和必然性问题以及个人心态和认知等多重因素的权衡和选择,这是一个政治家的无奈和担当,也是历史的必然和规律,我们不能简单地从道德或情感的角度去评判他的决策,而应该更深入地理解他所面临的复杂局势和挑战,只有这样,我们才能更全面地理解历史,更深入地认识那个时代的人物和事件。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号