摘要:在古代饥荒时期,百姓面临生存危机,其生存策略和饮食选择背后反映了深刻的社会现实和生存智慧。百姓通过采集野菜、囤积粮食、捕猎野兽等方式应对饥荒,这些策略的选择背后体现了他们对环境的适应和对生存的追求。这些选择和策略也揭示了饥荒时期社会的经济、政治和文化状况,以及百姓在困境中的坚韧和求生欲望。

本文目录导读:

背景概述

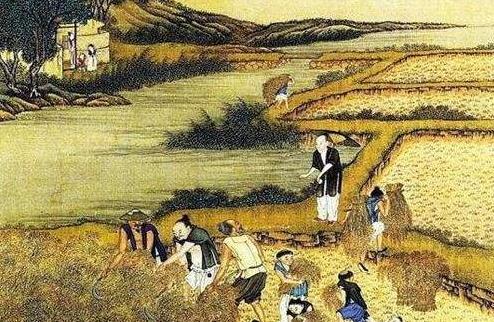

在古代社会,饥荒是常见的灾难之一,由于农业技术的落后、气候的不可预测性以及战争、政治动荡等因素的影响,饥荒时常发生,在饥荒时期,人们面临着严重的生存危机,为了维持生命,许多人不得不采取各种方式获取食物,即便在极度饥饿的状态下,百姓往往优先选择草根、树皮等植物性食物,而非河里的鱼虾等水生生物,本文旨在探讨这一现象背后的原因。

古代饥荒的特点

1、持续时间长久:古代饥荒往往持续时间较长,人们长时间无法获得充足的食物。

2、涉及范围广:饥荒往往波及一个地区甚至多个地区,形成广泛的社会危机。

3、死亡率高:由于食物短缺,人们的生命受到严重威胁,死亡率较高。

百姓饮食选择的原因

1、河流资源的利用程度有限:在古代社会,虽然河流资源丰富,但人们对其利用程度有限,草根、树皮等植物性食物相对容易获取,而捕捞鱼虾需要一定的技能和工具,这在饥荒时期并不易得。

2、饮食习惯与文化传统:饮食习惯与文化传统对人们的饮食选择产生深远影响,在长期的生活中,人们形成了一种以植物性食物为主的饮食习惯,这种习惯在饥荒时期得以体现,传统文化中可能存在的禁忌和信仰也影响了人们对食物的选择。

3、生存策略的考量:在饥荒时期,人们为了生存,会采取各种策略获取食物,优先选择草根、树皮等植物性食物可能是基于生存策略的考量,这些植物性食物相对容易找到,且具有一定的营养价值,相比之下,捕捞鱼虾需要更多的时间和精力,且在食物短缺的情况下,鱼虾资源也可能有限。

4、阶级与地位的因素:在古代社会,阶级差异明显,普通百姓的生活条件有限,即使河里有丰富的鱼虾资源,但由于社会地位的限制,百姓可能无法获得足够的资源来捕捞鱼虾,上层阶级可能占据更多的食物资源,导致百姓在饥荒时期更加依赖植物性食物。

5、信息传播与知识普及的局限:在古代社会,信息传播速度较慢,知识普及程度有限,关于鱼虾营养价值的认知可能并未广泛传播,导致百姓在饥荒时期未能充分利用水生生物资源。

其他影响因素的分析

1、自然灾害的影响:自然灾害可能导致河流污染或水域环境恶化,使得鱼虾资源减少,影响人们的饮食选择。

2、社会动荡与政治因素:社会动荡和政治不稳定可能导致饥荒时期的秩序混乱,人们难以获取足够的资源来捕捞鱼虾。

3、宗教信仰与道德约束:在某些地区,宗教信仰和道德观念可能限制人们的饮食选择,使得百姓在饥荒时期更倾向于选择植物性食物。

在古代饥荒时期,百姓宁愿吃草根、啃树皮,也不去抓河里的鱼虾,这一现象背后存在着多重原因,这包括河流资源的利用程度有限、饮食习惯与文化传统、生存策略的考量、阶级与地位的因素、信息传播与知识普及的局限以及其他如自然灾害、社会动荡、宗教信仰与道德约束等因素的影响,这些因素共同作用于人们的饮食选择,使得百姓在饥荒时期更倾向于选择容易获取的植物性食物,通过对这一现象的分析,我们可以更好地理解古代社会的历史背景、文化习俗以及人们的生存策略。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号